おすすめ情報

未来建築研究所株式会社が取り扱う商品・サービス情報

遠隔臨場とは?建設現場への導入メリットや課題も解説

建設業界における人手不足や働き方改革の対策として、注目されている遠隔臨場。そこで、遠隔臨場が進む背景や導入メリット、課題など基本的な情報について解説。実施時に役立つ、ウェアラブルカメラやAR遠隔支援グラスといった製品もご紹介します。

目次

遠隔臨場とは、建設現場に行かずに遠隔地で確認や立ち合いを行うこと。

動画撮影用のカメラにより、現場の映像や音声を記録・送信し、遠隔地から立ち合いや確認を行うのが遠隔臨場。従来は、工事の発注者や監督者などが現場に赴いて立ち合いや確認を行っていましたが、ICTやDXによって、その作業を効率化しようというものです。国土交通省の資料によると、確認の作業については、「段階確認」や「材料確認」が該当するとされています。

撮影機器の種類には、ウェアラブルカメラやネットワークカメラ、スマートグラスなどがある

ウェアラブルカメラとは、頭部や身体、ヘルメットなどに装着できるカメラのこと。ボディカメラと呼ばれることもあります。

一方、ネットワークカメラとは、カメラ本体にコンピューターを内蔵し、インターネットに接続できるカメラのこと。どちらも、映像をリアルタイムで送受信することができますが、ウェアラブルカメラは現場へ持ち運んで使うことが多いのに対し、ネットワークカメラは設置場所を固定した状態で用いられることが多い傾向です。これ以外に、スマートグラスやARグラスの中にも遠隔臨場に適したタイプがあります。

映像を記録し、Web会議システムを使って通信することはスマートフォンでも可能ですが、ウェアラブルカメラやスマートグラスと違って「手がふさがった状態」になってしまうため、作業性には注意が必要です。

国土交通省が遠隔臨場を推進している点が、背景にある。

国土交通省では以前から、遠隔臨場や現場のデジタル化を推進してきました。2020年には「令和2年度における遠隔臨場の試行について」を発表。こちらについては、コロナ禍における感染症対策も踏まえたリモート化、という側面もありました。

また、2021年には「建築行政のデジタル化対応について」という文書でデジタル化推進の方針が示され、建築分野におけるリモート対応の環境整備が進められました。翌2022年には「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)」を策定。こちらでは、遠隔臨場に使用する機器の仕様などについても記載されています。

さらに2024年には、「デジタル技術を活用した建築基準法に基づく完了検査および中間検査の遠隔実施について(国住指第60号)」という通達が発出され、建築基準法に基づく完了検査や中間検査において、検査者による遠隔実施を正式に認める運用指針が明示されました。

「i-Construction」も、現場でのICTが注目される理由のひとつ

「i-Construction」とは2016年から国土交通省が進めているプロジェクト。ICTの活用等によって、建設現場の生産性向上をはかるというものです。また、「i-Construction」の一環である「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」では、内閣府の官民研究開発投資拡大プログラム「PRISM」による予算が活用されています。

国土交通省や行政機関が導入事例集を公開

国交省が公開している「建設現場における遠隔臨場 取組事例集」には、全国の自治体や民間業者による活用事例が掲載されています。 たとえば、ある道路工事の現場では、発注者による材料確認を遠隔で実施し、移動時間の削減と同時に、検査記録の保存・再利用まで実現。 また別の事例では、橋脚工事において高所作業の立ち合いを遠隔で行うことで、安全性と効率化の両立が図られています。

遠隔臨場の導入メリットは、人手不足に対策できる点など。

遠隔臨場によって現場をICT化することには様々なメリットがあります。代表的なものを、いくつかご紹介します。

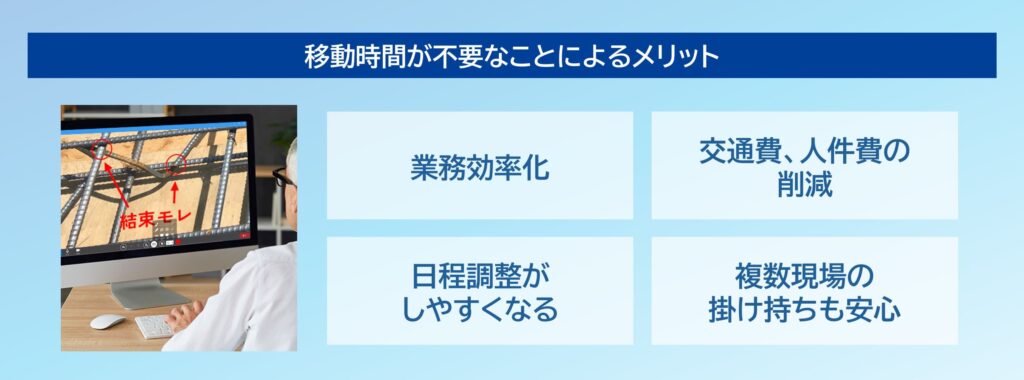

移動時間が不要で、作業を効率化!コストも削減

建設現場や工事現場に赴いて確認や立ち合いを行うには、移動時間が必要となってしまいます。これらをリモートで行えば、その時間が不要となり業務を効率化。また、現地に移動する際にかかる交通費やガソリン代といったコスト、移動時間にかかる人件費も抑えられます。特に東京から九州や沖縄へ移動する場合など、遠方の現場では、交通費が高くなるだけでなく宿泊費も必要になり、1回の検査で10万円以上のコストがかかる可能性も。遠隔臨場を導入すれば、これらの費用が削減できることになります。

また、所要時間が短くなるため、関係者の日時調整が行いやすくなるのもメリット。複数の現場を受け持つ場合にも、効率よく対応できるようになります。

●機器やシステムの導入コストを上回る、経費削減効果が期待できる

【ケース1】東京から九州の現場へ向かう場合のコスト

| 必要な経費の例 | 合計経費例 |

| ・検査者の人件費を1日3.5万円として算定 ・新幹線では往復4.8万円程度 ・飛行機では、正規料金だと往復10万円程度かかる可能性も ※航空会社や時期等によって料金は変動。 ・宿泊費7,000円程度 | 目安として9万円程度~ |

【ケース2】東京から名古屋の現場へ向かう場合のコスト

| 必要な経費の例 | 合計経費例 |

| ・検査者の人件費を1日3.5万円として算定 ・新幹線では往復2.3万円程度 | 目安として5.8万円程度~ |

●人手不足による人件費高騰も考慮すると、削減効果はさらに大きくなる

建設業界では、人手不足の影響で人件費が高くなってきている傾向。鉄筋業者の方では1日当たりの人件費は3.5万円程度が目安ですが、設計事務所の方やゼネコン社員の方では1日6万円程度になることも考えられます。そのため、遠隔臨場によって削減できる費用がさらに大きくなり、導入コストを早期に回収できる可能性があります。

【導入コストイメージ】弊社で販売しているウェアラブルカメラの場合

| 導入コスト例 | 削減経費例 | 差し引きすると… |

| ウェアラブルカメラ AAAS Body Camera Pro ・本体22万円 ・システム利用費月額2万円〜 ※その他割安プランあり | 東京から九州の現場へ向かう場合について、検査者の人件費を1日6万円として算定 ・経費合計11.5万円程度~ | 1現場月2回の検査で、導入コストを概ね回収。他の現場もあると考えると、導入メリットは大きい。 |

安全性の向上につながる

現場と本部をオンラインでつなぎ、リアルタイムで状況が把握できるため、問題が起きないように専門家がサポートすることも可能。複数人の目で映像を視聴することにより、安全性や正確性を高めることもできます。

また、ウェアラブルデバイスを使用した場合は両手が自由になり、安全性に支障をきたさずに作業できるのもメリット。人が行くと危険な場所については、ネットワークカメラを設置して監視するといったことも考えられます。

映像として記録が残り、後に活用できる

動画やキャプチャーの保存ができるため、後日、内容確認を行うことも可能。遠隔臨場の様子を録画すれば、研修等で活用することができ、人材育成にも役立ちます。

課題や注意点は、通信環境や映像品質、作業性など。

様々なメリットのある遠隔臨場ですが、導入にあたり、注意しておきたい点やデメリットはないのでしょうか?考えられることを、いくつかご紹介します。

通信環境によっては接続が不安定になる

映像をやりとりするため、安定したインターネット回線に接続する必要があります。建設現場の環境によっては通信インフラが整っていないケースも考えられ、モバイル通信の利用が必要となる場合も。撮影機器を選ぶ際は、4Gや5Gといった高速なモバイル通信に対応した製品を選んでおくのがおすすめです。また、動画は容量が大きいため、圧縮機能が備わっている機器を選べば、よりスムーズに通信できます。

映像のブレや、文字の読みにくさがデメリットとなることも

現場での撮影となるので、映像がブレやすく、画像や文字が見にくくなってしまうことも考えられます。遠隔臨場に使う機種を選ぶときには、手ブレ補正やオートフォーカス機能が備わっているかも確認しましょう。また、画質が荒い場合にも文字が見にくくなってしまう可能性があるので、高画質かどうかもチェックしたいポイントです。

遠隔の検査官が指示を出しにくい場合がある

状況によっては、離れた場所から指示を出すのが難しい場合もあるかもしれません。対策として、AR遠隔支援グラスを活用するのも一案。遠隔地からの指示や資料をグラスに映し出すことができ、コミュニケーションがとりやすくなります。

プライバシーへの配慮が必要

映像には現場の作業員が映り込む可能性があります。そのため、事前に目的や用途などを説明し、了承をとっておきましょう。

端末の作業性や、使用環境にも注意が必要

端末をずっと持ち続けたまま検査を行うとなると、手がふさがった状態になり、作業しにくいのがデメリット。装着して使えるウェアラブルデバイスなら、その問題が解決できます。ウェアラブルデバイスを活用する場合でも、質量が重いと作業者の負担になってしまう可能性もあるので、軽量な製品を選びましょう。

また、現場検査は屋外での実施となる場合も多いため、雨に濡れたり粉塵にさらされる恐れがあります。防水・防塵機能を備えた製品を選べば、その対策が可能。暗くて撮影しづらい現場については、暗視カメラを備えた製品もありますので、併せてチェックしてみましょう。

実施に役立つ製品は?おすすめのウェアラブルデバイスをご紹介!

未来建築研究所が販売している製品の中から、遠隔臨場に役立つウェアラブルデバイスをご紹介。未来建築研究所は、建築業界における様々な課題の解決を目指す事業を展開している企業で、業務効率化のための製品も取り扱っています。

以下にご紹介する製品は、いずれも装着して使えるため作業がしやすく、高速通信や高画質にも対応。軽量性も備えています。

高性能ウェアラブルカメラ、AAAS Body Camera Pro

AAAS Body Camera Proは、800万画素、4K撮影、5G/4G LTE通信にも対応したウェアラブルカメラのハイスペックモデルです。撮影・録画のほか、他の場所にいるスタッフとリアルタイムでのコミュニケーションも可能。H.265/H.264ビデオ圧縮機能により、容量の大きい動画でも、スムーズに通信できます。

手ブレ補正や、暗視カメラ、防水・防塵機能を備えている点も遠隔臨場におすすめ。本体も205gと軽量です。

ヘルメット等に装着できる、AAAS USB Mini Cam

AAAS USB Mini Camは、ヘルメットや帽子等に装着できる超小型ヘッドマウントカメラ。目線の高さでの撮影や映像コミュニケーションに対応します。1300万画素のカメラを搭載し、本体質量約30gと超軽量。防水・防塵機能も備えています。AAAS USB Mini Camは、AAAS Body Camera Proのオプションとしてセットで販売しております。

本体96gと軽量で、国土交通省の要領にも準拠!AR遠隔支援グラスRokid Glass2

動画・静止画の撮影ができ、映像画素数は1920×1080 (FHD) 、写真は800万画素の高画質。オートフォーカス機能も搭載しています。

また、4G LTE回線による双方向通信が可能。メガネのレンズ部分が透過型モニターになっており、遠隔地からの指示を映し出すこともできます。軽量性や高度なセキュリティもポイントです。

Rokid Glass2は、国土交通省の「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領」にも準拠しています。

Rokid Glass2の詳細は商品ページに記載しておりますので、併せてご覧くださいませ。

Rokid Glass2の商品ページはこちら

AAAS Body Camera Pro、AAAS USB Mini Camの詳細や価格につきましては、お問い合わせフォームやお電話にてお問い合わせくださいませ。追って、ご連絡させていただきます。

商品・サービス一覧

商品・サービス一覧 おすすめ情報

おすすめ情報